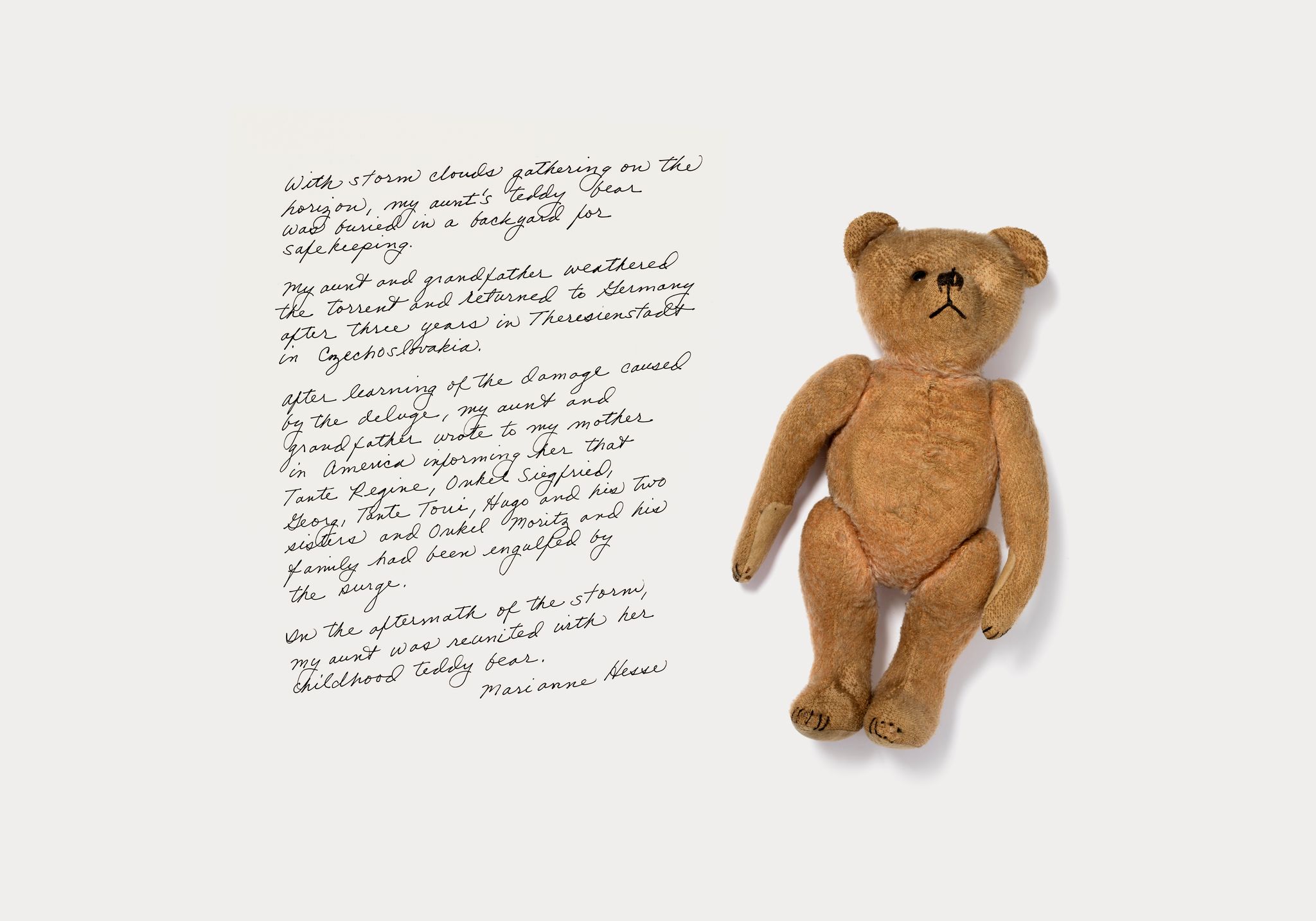

Immagine: ‘Reticolati del cielo’, illustrazione di una ricetta futurista in F.T. Marinetti, Fillìa, La cucina futurista, Il Formichiere, Perugia, 2018, p. IX.

Non c’è posto al mondo che io ami più della cucina.

Non importa dove si trova, com’è fatta: purché sia una cucina, un posto dove si fa da mangiare, io sto bene. Se possibile le preferisco funzionali e vissute. Magari con tantissimi strofinacci asciutti e puliti e le piastrelle bianche che scintillano.

Difficile non nutrire gli stessi sentimenti di Banana Yoshimoto per lo spazio della cucina, nonostante le differenze culturali che ci separano dalla scrittrice giapponese, di cui è stato ripreso del famoso romanzo Kitchen[1] (1991) l’incipit. Verrebbe da aggiungere solo che all’interno delle cucine che in tanti amiamo ci sono oltre ad apparecchi, strumenti, utensili di ogni tipologia, materiale, finitura, colore, in una vertigine di oggetti piccolissimi così come di grandi dimensioni, dai nomi più svariati che includono diminutivi e superlativi, anche i libri, non di qualsiasi genere, ma di quelli che si presentano come un perfetto ibrido tra un severo manuale d’uso e un vivace volume di letteratura, i libri o manuali di cucina o nella traduzione anglosassone i cook book. Sfogliando, consultando, leggendo tali manuali i cibi possono essere, anche se solo attraverso la capacità dell’immaginazione e della memoria gustativa di quanto già conosciuto, visti, annusati, assaporati, indipendentemente dalla presenza delle riproduzioni fotografiche delle pietanze in fase di lavorazione o già impiattate, pronte per essere portate a tavola e consumate. Immagini che il più delle volte nulla aggiungono ma piuttosto sottraggono alla capacità immaginativa, come inevitabilmente accade nel passaggio dalla parola scritta alla forma visiva che tende a rappresentarla, e che mai riesce a essere del tutto completa ed esaustiva nella traduzione dell’originale. Paolo Fabbri definisce nel suo saggio omonimo «palatogrammi»[2], le immagini adoperate nei trattati della cucina, quelle che definiscono il sistema dell’iconografia culinaria, delle perfette “messe in scena” che ci restituiscono intermini di informazioni più di quanto vorremmo e meno di quanto chiediamo.

E qui si spalanca un tema, quello della rappresentazione dei cibi, attraverso la tecnica della fotografia, che sarà ripreso in seguito in termini grafici e infografici, un tema che necessiterebbe di un adeguato approfondimento, ne siamo consapevoli, basti in questo momento come promemoria per successive letture il richiamare due concetti tra gli altri: quello della “cucina ornamentale”[3] di Roland Barthes in cui alla guarnizione è richiesto il compito di camuffare il verismo dei cibi e tradurli in una realtà fiabesca che nulla hanno a che spartire con i piatti reali, ripresi come sono il più delle volte dall’alto, in una vista così innaturale ed estetizzante, che li rende inarrivabili, atti a essere consumati unicamente dallo sguardo piuttosto che assaporati; e quello relativo al più attuale fenomeno, perché tale si può chiamare, del food porn che coinvolge non solo i manuali di cucina ma le tante pratiche diffuse di auto produzione di immagini legate ai cibi intonsi, immortalati nei piatti, appena prima di essere consumati, secondo una definizione coniata nel 1984 da Rosalind Coward, la quale sottolinea come la sovraesposizione del cibo tende a mettere in mostra il piacere, annullando in termini di valore sia l’atto del cucinare sia la figura –femminile il più delle volte– di chi compie l’atto, similmente a quanto accade nella pornografia.

Ma torniamo ai libri. Non c’è dubbio che sono proprio strani oggetti i manuali di cucina abituati a vivere, non su scaffali di imperturbabili biblioteche, ma tra quelli che sono i peggiori nemici di ogni artefatto cartaceo ovvero l’acqua e il fuoco, come li aveva considerati e catalogati William Blades, in The Enemies of Books, rispetto ai tanti che nel tempo sono stati per fortuna debellati.

Quei nemici giurati dei libri che in una cucina regnano assolutamente sovrani e presiedono ogni fase nella preparazione dei cibi, insieme ai loro devoti sudditi, i vapori, gli schizzi, gli odori,… i cui effetti di certo non sono meno dannosi dei primi. Ma sono libri coraggiosi i manuali di cucina che non temono di essere usati fino allo sfinimento, prestando le loro pagine alle pieghe, agli scarabocchi, agli strappi, e poi alle veloci riparazioni per potere mantenere leggibili i testi pur con le righe disallineate e l’assenza di qualche lettera o intera parola[4].

Nel sistema che definisce le diverse tipologie di volumi di cui si occupa la grafica editoriale nell’ambito del design della comunicazione visiva, una sezione a sé, con una sua storia, una sua struttura, un suo preciso linguaggio, è quello occupato dai libri di cucina, veri e propri manuali d’uso per la preparazione dei cibi, e così dovrebbero essere sempre chiamati, non semplicemente ricettari, molto più genericamente e riduttivamente, i quali rappresentano degli artefatti atti a contenere non solo pratiche e tecniche ma anche indicazioni relative ad alimenti, dosaggi, tempi, temperature, lavorazioni, procedure, finiture, tutti aspetti questi che li fanno più assomigliare a manuali tecnici piuttosto che a libri di letteratura culinaria, o forse come accennato prima sono solo libri dalla duplice identità che inglobano tra le loro pagine entrambe le nature, quella tecnico-scientifica e quella puramente narrativa.

Sono questi artefatti che impongono la fissità di una istantanea, ottenuta attraverso il processo riproduttivo della stampa tipografica, a un ambito come quello della cucina le cui ricette, che posseggono una loro precisa struttura e sequenza del racconto, sono soggette nel tempo laddove persiste una tradizione orale, a incessanti interpolazioni, modifiche, traduzioni, tradimenti. Ma ciò non accade con la tradizione scritta, laddove, secondo il sociologo inglese Jack Rankine Goody, come riporta ne lo L’addomesticamento del pensiero selvaggio (1990), proprio l’affermarsi di tale tradizione nelle culture che ne sono depositarie –determinata dalla nascita della scrittura alfabetica e della stampa– ha fatto in modo che si sviluppasse un genere di letteratura tecnica, quello del trattato culinario, che ha consentito nel tempo, attraverso la costruzione di una memoria artificiale, di conservare e accumulare i testi delle ricette, necessari per la nascita di una storia gastronomica, così come di prepararne le successive trasformazioni.

Il più antico ricettario di cucina italiano a noi pervenuto è il volume Liber de coquina (XIII-XIV secolo) scritto in latino volgare da un autore di cui non ci è giunto il nome, presso la corte Angioina di Napoli. Il volume costituisce una testimonianza unica per ricostruire le abitudini alimentari in uso nelle corti d’Italia e d’Europa nel tardo medioevo. Da quell’esempio in poi tale tipologia di pubblicazione si è diffusa e trasformata profondamente passando dall’essere un volume unicamente testuale al diventare un sistema sempre più complesso in cui ordinatamente tra le pagine trovano posto testi e immagini, per accompagnare il fruitore nelle diverse fasi della preparazione dei cibi. Tale evoluzione è strettamente collegata alla presenza della tradizione scritta in cui, sempre come riporta Jack Rankine Goody, fanno la loro apparizione quei generi scrittori non discorsivi come la tabella, la lista, la formula e la ricetta. Quei generi che non esistono nella cultura orale e sono le rappresentazioni plastiche di un pensiero sistemico che possono essere letti come dirette conseguenze dell’uso della scrittura. La ricetta nei primi esempi di libri di cucina si presentava con una struttura poco dettagliata e confusa, come un elenco sommario in cui erano assenti non solo le dosi, i tempi di cottura, e i procedimenti, ma talvolta non erano citati neanche tutti gli ingredienti necessari per la realizzazione della pietanza. La definizione della struttura della ricetta, accompagnata da una completezza di informazioni, ha portato sempre più verso l’esigenza di avere uno strumento editoriale, il manuale di cucina, in grado di tenere insieme dati di natura diversa, chiaro nelle spiegazioni così da accompagnare il fruitore durante l’intero processo preparatorio, dal reperimento degli ingredienti sino alla guarnizione del piatto.

A voler osservare più da vicino il manuale da cucina possiamo riscontrare tutti quegli aspetti che definiscono i materiali finiti o “semilavorati” nella progettazione della grafica editoriale, ovvero: la gabbia editoriale o layout, la tipografia, l’apparato iconografico, il formato, il materiale, la rilegatura.

La gabbia editoriale che ovviamente varia per ogni volume, è strutturata in modo da accogliere contributi diversi che necessitano di essere distinti e gerarchizzati così da facilitare la lettura e definire la sequenza delle operazioni, elemento non secondario nell’esecuzione delle ricette. Nella pagina si disporranno, nel rispetto di quello schema invisibile e ordinatore che è la gabbia editoriale, i titoli delle ricette –talvolta anche tradotti in dialetto o in altre lingue– l’elenco degli ingredienti, il loro dosaggio, i tempi di cottura, il procedimento, l’allestimento e la guarnizione dei piatti, differenziati per posizione, per peso del carattere, per colore. Questo sistema, direttamente collegato alla descrizione e all’esecuzione della ricetta, viene accompagnato da tutti quei piccoli elementi che normalmente occupano le parti marginali delle pagine di un libro come titoli e titoletti, note a piè di pagina, numeri di pagina. La gabbia editoriale consente di distribuire le diverse informazioni nello spazio così da facilitare la lettura e il susseguirsi delle fasi della preparazione che coinvolgono direttamente il manuale e il fruitore, il quale dovrà trovare tra le sue pagine ogni risposta alle sue domande in un dialogo costante e silenzioso.

Se è importante la definizione dell’architettura delle informazioni che trova la propria collocazione all’interno dello schema strutturale lo è altrettanto la scelta di una adeguata font tipografica che possa contribuire attraverso l’uso dei diversi pesi e corpi a gerarchizzare i dati e a renderli leggibili e chiari nella successione in cui vanno letti. La disputa tra chi considera le font con le grazie o serif –come vengono definiti i caratteri tipografici che possiedono alle estremità dei glifi degli allungamenti ortogonali–e quelle senza grazie o sanserif, più o meno leggibili delle altre è sempre aperta. Negli anni per l’impaginazione dei manuali di cucina sono state spesso adoperate delle font calligrafiche, quasi una lontana memoria della manualità della trascrizione delle ricette, che di quel romantico riferimento ormai conserva ben poco considerato che le font vengono generate da fonderie digitali, attraverso un processo che di quel calore possiede solo una falso e lontano ricordo.

Che siano serif o sanserif i caratteri tipografici giocano un ruolo centrale nella definizione dei manuali di cucina in quanto a loro è riservato il compito di gestione delle informazioni nel dar loro una diversa importanza e contribuire a definirne la posizione gerarchica nella sequenza del processo. Per ottenere questo risultato vengono messe in campo e adoperate tutte le armi che una font possiede nella sua ampia famiglia: i pesi –intesi come lo spessore dei singoli glifi che vanno da quelli sottilissimi come il light o thin a quelli robusti come il black o l’ultra–; i minuscoli, i maiuscoli, i maiuscoletti e i fondamentali corsivi che restituiscono al testo un tono quasi confidenziale, nati per imitazione della scrittura a mano e contraddistinti da una leggera inclinazione delle lettere verso destra. Una volta scelta la tipografia il passaggio successivo è dato dall’impaginazione grafica dei testi che è strutturata secondo schemi e regole come la forma della composizione–giustificata, a bandiera, a epigrafe,…– l’ampiezza dell’interlinea –più o meno larga con un valore in relazione alla dimensione del carattere– la dimensione della giustezza –la lunghezza del rigo in base alle lettere che lo compongono che va controllata per non rendere difficoltosa la lettura quando è eccessiva–; elementi che concorrono a rendere quanto più coerenti tra loro il contenuto del manuale e la sua traduzione grafica, in un sistema di lettura che restituisce in modo chiaro un procedimento che si sviluppa nello spazio della cucina e nel tempo della preparazione.

Il formato adoperato spazia dal rettangolare alto, di certo il più comune e funzionale, al quadrato sino al rettangolare basso, per non citare le forme più disparate che possono essere scelte per l’impaginazione di tali volumi, ora che le tecniche di stampa e di finitura dei libri non mettono freni anche alle più eccessive e spesso inutili fantasie. Sarà utile rileggere i Dieci errori fondamentali nella produzione di libri come vengono riportati in un capitolo a chiusura del volume La forma del libro di Jan Tschichold[5], per evitare di commetterne di simili laddove perdiamo di vista la relazione indissolubile che esiste in ogni area del design tra forma e funzione, nella grafica editoriale tra forma e contenuto.

I materiali adoperati per la realizzazione dei manuali di cucina sono passati dall’essere unicamente cartacei, che si differenziano per spessore, composizione, colore, texture, lavorazioni e trattamenti vari come le plastificazioni laddove si richiede alla carta di potere resistere all’usura e ai danni derivanti dall’essere adoperata nello spazio della cucina. Oggi i materiali possono anche essere di natura completamente diversa, non più costituiti dalle fibre cartacee ma sostituite dagli stimoli luminosi di un display o di un monitor, laddove la narrazione della ricetta si sviluppa su piani differenti, in cui la presenza statica del testo e dell’immagine sono affiancati dagli strumenti dinamici del video e dell’audio.

La rilegatura che tiene insieme la sequenza delle pagine, nelle diverse tipologie di spillata, cucita, incollata, può lasciare il passo a sistemi che consentono una diversa fruizione dell’artefatto come ad esempio quello a schede, tenute insieme da raccoglitori, scatole, anelli, che non richiedono l’atto dello sfogliare secondo una precisa sequenza data dalla collocazione delle pagine nel libro, ma presuppone la selezione e la lettura della singola scheda che facilita la consultazione sul piano di lavoro, laddove questa ha bisogno di essere collocata e adoperata.

Nella composizione del manuale, ad affiancare il sistema testuale, interviene l’apparato iconografico che nel tempo ha guadagnato una posizione, inizialmente quasi assente o solo marginale, di tutto rilievo. Questa presa di potere la si può cogliere non solo in termini di superficie cartacea conquistata ma anche in termini di ricchezza cromatica, che va dal nero dell’inchiostro, lo stesso adoperato per la composizione del testo, alle più complesse composizioni prima in quadricromia, poi in esacromia, poi ancora nei codici cromatici dei Pantone, tutti esaltati dai trattamenti e finiture di superficie. Già citato il tema dell’iconografia culinaria nella parte iniziale del saggio diventa utile in questa breve scorribanda nel mondo della grafica editoriale sottolineare l’importanza non tanto della rappresentazione fotografica, il cui ruolo è ampiamente affermato, quanto di quella grafica e infografica che sta, se non soppiantando quantomeno affiancando sistematicamente la presenza della fotografia in tali tipologie di pubblicazioni, in un dilagare che pare inarrestabile e che riguarda gli ampi settori della grafica editoriale per le riviste e per le pubblicazioni. Lo straordinario potere dello strumento infografico, che ritroviamo oggi in gran parte dei sistemi di informazione e della carta stampata, risiede nel riuscire a tradurre la complessità dei dati in una modalità che consente la lettura delle immagini e la visione dei testi, attraverso un processo di semplificazione e discretizzazione dei contenuti senza che questi vengano in alcun modo impoveriti piuttosto tradotti correttamente per la loro più ampia divulgazione. Il rischio degli strumenti infografici è che vengano unicamente apprezzati per il loro valore estetico, che è indubbio ed è una conseguenza del lavoro progettuale che li sottende, ma non è la loro qualità principale che risiede invece nella capacità di traduzione e passaggio dalla complessità alla semplicità. Davvero interessante e inaspettato quello che si ottiene quando lo strumento infografico attraversa le pagine di un manuale di cucina, in grado di dare visibilità ai passaggi solo descritti nella preparazione dei cibi. Ma proviamo a intercettare nel corso della storia più recente alcuni esempi che mostrano la progressiva trasformazione dei manuali da cucina nei quali sempre più spesso il rapporto tra testi e immagini appare modificato sino a essere, in alcuni casi, completamente capovolto rispetto al passato.

La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene è il volume di Pellegrino Artusi, che nel 1891 sancisce a pochi decenni dalla sua formazione quell’unificazione dell’Italia, che passa anche attraverso l’unificazione della cucina italiana pur nella contemplazione delle differenze delle cucine regionali; in esso le immagini contenute sono poche e semplici, costituite da forme geometriche che richiamano sommariamente i diametri di paste e dolci regionali.

La cucina futurista scritto a quattro mani da Filippo Tommaso Marinetti e Fillìa (pseudonimo di Luigi Colombo) è un volume di difficile catalogazione che esprime tutta la forza propulsiva del movimento che travolge con impeto anche il settore culinario, di cui [i futuristi] rivendicano il diritto a una gastronomia esperienziale che fosse in grado di esprimersi in ogni forma, con un esercizio di comunicazione basato sul linguaggio multidisciplinare[6]. In esso compaiono schemi e disegni, in cui i cibi vengo rappresentati in una forma geometrica che richiama micro architetture con viste planimetriche, assonometriche o con sezioni longitudinali a simulare i nuovi e sperimentali piatti che richiedono a loro volta nuovi e diversi sistemi di rappresentazione. Potremmo considerarli dei primi quanto fondativi tentativi di graficizzazione che porteranno molti decenni dopo, all’inserimento degli strumenti infografici, i quali insieme alla fotografia e all’illustrazione vanno a completare l’apparato iconografico dei manuali di cucina. Un motivo in più per essere grati ai futuristi per quanto hanno saputo, attraverso le loro rivoluzioni irriverenti, anche nel campo del design della comunicazione visiva, intravedere nuovi orizzonti e individuare sconosciuti territori da esplorare.

Tra gli esempi più recenti quelli scelti non sono bastevoli a rappresentare la ricchezza delle sperimentazioni in atto, vanno considerati pertanto come sparuti frammenti esemplificativi di una ben più ampia e radicale trasformazione nel campo della traduzione e rappresentazione grafica dei più diversi contenuti testuali e iconografici dei manuali di cucina.

Crêpes Suzette[7] è un esempio di ricetta non lineare e infografica in cui la storia e le diverse fasi della preparazione del dolce sono rappresentate con l’uso di poche parole ampiamente affiancate da schemi, pittogrammi, simboli che traducono, visualizzano e definiscono l’intero processo di preparazione, tenuto insieme da un itinerario disegnato che scandisce il tempo e la successione delle fasi, richiamando alla memoria i ben più specialistici manuali d’uso di oggetti tecnologici.

La caponata di melanzane[8], anch’essa un esempio di ricetta infografica, mostra in modo schematico la sequenza delle fasi, e in modo insolito i processi chimici delle reazioni che avvengono durante la preparazione della complessa ricetta della tradizionale cucina siciliana.

Ricette scumbenate[9] è un ricettario illustrato che mette insieme dodici ricette della tradizione culinaria salentina, ampiamente rivisitate e raccontate più che attraverso le parole attraverso le illustrazioni le quali definiscono le scene di immaginari interni di cucine in cui si muovono e vengono rappresentati personaggi, ingredienti, strumenti e cibi, nella composizione di un quadro surreale e descrittivo.

Spollo Kitchen[10] è il progetto collettivo che sperimenta una formula ibrida di ricettario in cui la sua natura di miscellanea, viene esaltata dall’essere un manuale di cucina scritto da più persone, tante quanti sono i designer che a livello nazionale e internazionale hanno risposto alla domanda posta dalla call “Cosa mangiano i grafici?”. Ogni pagina e ogni ricetta sono espressione di un progettista della sua cultura visiva e culinaria, del suo linguaggio, che è quello grafico o illustrativo più che testuale, sintetico più che esteso, schematico più che descrittivo.

Le singole ricette che nascono per dar vita a grandi manifesti culinari si rimpiccioliscono per essere contenute nelle pagine di Spollo Kitchen per poi di nuovo, riacquistando la loro macro dimensione, tornare a essere poster infografici o illustrati per popolare l’esposizione dedicata al racconto evocativo più che alla puntuale spiegazione della singola ricetta.

E quella che suona come un’ironica proposta ma è in realtà la formulazione di un template per la traduzione infografica di qualsiasi ricetta di cucina, è contenuta nel progetto di Thanksalot Collective che forniscono al fruitore online un vero e proprio kit per l’auto trasformazione grafica di ogni ricetta, che nella versione ridotta, composta da cinque ricette base, è open source e tradotta in diverse lingue.

Non mancano altre sperimentazioni in cui gli “ingredienti” che compongono un manuale di cucina sono assoggettati a un complesso layout che tutti li governa all’interno delle pagine. È quello che accade nel volume di Ko Sliggers, Koken tussen Italiaanse vulkanen[11] (La cucina italiana all’ombra del vulcano), olandese di nascita e siciliano di adozione, grafico di formazione e cuoco per vocazione, che ha fuso le diverse attitudini in un progetto, espressione del suo linguaggio e della sua ricerca nell’ambito della grafica e della cucina, dimostrando come entrambi richiedano competenze specifiche, fatte di teorie e prassi.

A conclusione di queste riflessioni sulla trasformazione nel tempo della struttura narrativa sempre a lieto fine dei manuali di cucina, emergono e si ripresentano una serie di dicotomie: leggerezza e pesantezza, semplicità e complessità, sistema infografico e sistema testuale, dicotomie che esprimono un progressivo processo di contaminazione tra grafica e cucina, che va ben oltre la semplice traduzione, con la quale convivere senza bisogno di fare emergere un aspetto rispetto al suo opposto, se siamo convinti del vivere in una dimensione plurale, multiverso e radiale, in cui nessun centro è, ne sarà forse mai più, in alcun modo privilegiato rispetto agli altri.

Bibliografia

Pellegrino Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, Salvatore Landi Editore, 1891

Jack Goody, L’addomesticamento del pensiero selvaggio, Franco Angeli, Milano, 1990

Leonardo Romei, Progettare la comunicazione. Esempi, esperimenti, metodi, modelli, Stampa Alternativa & Graffiti, Roma, 2015

F.T. Marinetti, Fillìa, La cucina futurista, Il Formichiere, Perugia, 2018

Roland Barthes, Brillat-Savarin letto da Roland Barthes, Sellerio Editore, Palermo, 1978 (Edizione originale: Physiologie du goût avec una Lecture de Roland Barthes, Hermann, Paris 1975)

Roland Barthes, Miti d’oggi, Einaudi, Torino, 1993

BigSur, Ricette Scumbenate. Dodici storie pop di cucina ‘atipica’ salentina, Edizioni Scumbenate, 2017

William Blades, The Enemies of Books, Elliot Stock, London, 1888

Paolo Fabbri, Palatogrammi, sta in Andrea Pollarini (a cura di), La cucina bricconcella. 1891/1991. Pellegrino Artusi e l’arte di mangiar bene cento anni dopo, Grafis, Casalecchio di Reno, 1991

Massimo Montanari, Il cibo come cultura, Editori Laterza, Bari, 2006

Ko Sliggers, Koken tussen Italiaanse vulkanen, Uitgeverij Loopvis, Nederland, 2013.

Banana Yashimoto, Kitchen, Feltrinelli, Milano, 1996

Jan Tschichold, La forma del libro, Edizioni Sylvetre Bonnard, Cremona, 2003