PROGETTO GRAFICO n°

Giugno / 2022

Perdere il corpo.

“Adesso, in questo mentre sospeso tra un prima e un dopo, i nostri corpi paiono perdere consistenza. Sono privati del confronto, della vita intorno, dei luoghi d’incontro dove si esercita la promiscuità, del desiderio che palpita nel guardare e nel farsi guardare.” (Frisa, 2020, p.92). Corpi censurati poiché legati alla loro irriducibile sostanza organica, fatta di fluidi, respiro, tatto, rappresentativi di una perdita. Un distacco percepito come imposto, poiché causato da una pandemia inaspettata quanto spietata nel suo procedere lento. Il corpo, questo sconosciuto, il cui viso è nascosto a metà, sempre più invisibile nella sua interezza, si frammenta, si fa in mille pezzi, gli uni dagli altri separati. Schegge di sguardi si incrociano per le strade, mezzi busti con mani e viso sono visibili solo dietro ai monitor, ritagli selezionati di ciò che vogliamo mostrare sono esibiti attraverso i nostri cellulari – questi ultimi, feticci di un alterego virtuale che non si stacca da dosso.

La perdita del corpo pubblico spesso coincide con quello privato, come se la dimensione esteriorizzata fosse una delle ragioni prime per la sua cura, e conseguente ostentazione. Il mutilare un tale territorio di confronto ci pone in una condizione del tutto innaturale e indecifrabile. Un’esperienza estranea dalla considerazione che Heidegger fa del corpo. “L’uomo non ha un corpo e non è un corpo, bensì vive il suo corpo-vivente. […]. Una testa non è un corpo dotato di occhi e orecchie, bensì è un fenomeno del corpo-vivente, contrassegnato dall’essere-nel-mondo che guarda e ascolta.” (Heidegger, 1964, pp.34-35).

Da qui, la privazione dell’approccio sensoriale ci spinge, per compensazione, in un’altra dimensione, quella del virtuale. Una dimensione, tuttavia, oltrepassata, poiché già integrata e assorbita dentro le nostre vite. Conseguenza del passaggio digitale, il postdigitale si configura, dunque, come lo scenario operativo corrente: uno spazio dove la transizione è avvenuta, un luogo che accoglie l’ibrido e il mescolarsi effettivo tra fisico e immateriale. “Postdigital pertains […] the interplay between digital, biological, cultural, and spiritual systems, between cyberspace and real space, between embodied media and mixed reality in social and physical communication, between high tech and high touch experiences, […]” (Alexenberg, 2011, p.11).

La perdita dei sensi subita trova cosi una sorta di bilanciamento in una riappropriazione del virtuale, e in particolar modo nell’uso di social media, quali Instagram e SnapChat, che accolgono le sperimentazioni più radicali messe a disposizione dalla grafica 3D e in real time. Da questa prospettiva, la censura del corpo spinge la tecnologia al ruolo di protagonista, per una ricostruzione del rapporto di reciprocità con l’altro e la riscoperta di spazi di condivisione alternativi.

Pratiche digitali di metamorfosi e rilevazione sensoriale.

Dispositivi che permettono nuove percezioni sinestetiche, wearables che accrescono determinate sensorialità, relazioni digitali che trascendono la corporeità poiché dilatata, trasfigurata: la cultura del progetto grafico adotta la figura umana come strumento per una sua indagine radicale. I filtri digitali ne esaminano e reinterpretano le espressioni facciali, i valori estetici desiderati, i dettagli di ogni singolo individuo, l’ambiente circostante, secondo una rinnovata interazione tra corpo organico e rappresentazione artificiale. Il corpo si reinventa nell’amplificazione del suo immaginario virtuale. In una dimensione a-spaziale e a-temporale, come afferma Foucault, “Il corpo è il punto zero del mondo; laddove le vie e gli spazi si incrociano, il corpo non è da nessuna parte: è al centro del mondo, questo piccolo nucleo utopico a partire da quale sogno, parlo, procedo, immagino, percepisco le cose al loro posto e anche le nego attraverso il potere infinito delle utopie che immagino.” (Foucault, 2004, pp. 42-43). Da sempre, attraverso la sua immagine, le utopie del corpo delineano scenari dove l’uomo costantemente tenta di sfidare i suoi limiti.

Nell’ambito del progetto grafico, l’isolamento causato dal covid-19 non ha fatto altro che accentuare la necessità di tali esplorazioni, e a partire da queste vale la pena soffermarsi su alcuni autori che hanno individuato, attraverso i social, un nuovo territorio di ricerca. Tra i diversi creativi che operano in questo campo, emergono la make up artist Ines Alpha, la creatrice di filtri Johanna Jaskowska, l’interactive designer Aaron Jablonski. Si tratta di designer transdisciplinari che travalicano i confini della grafica stessa, mischiandola con la visual art, la modellazione 3D e la motion graphic, e la cui scomposizione della realtà si compie sempre al confine tra fisico e virtuale, corporeo e incorporeo.

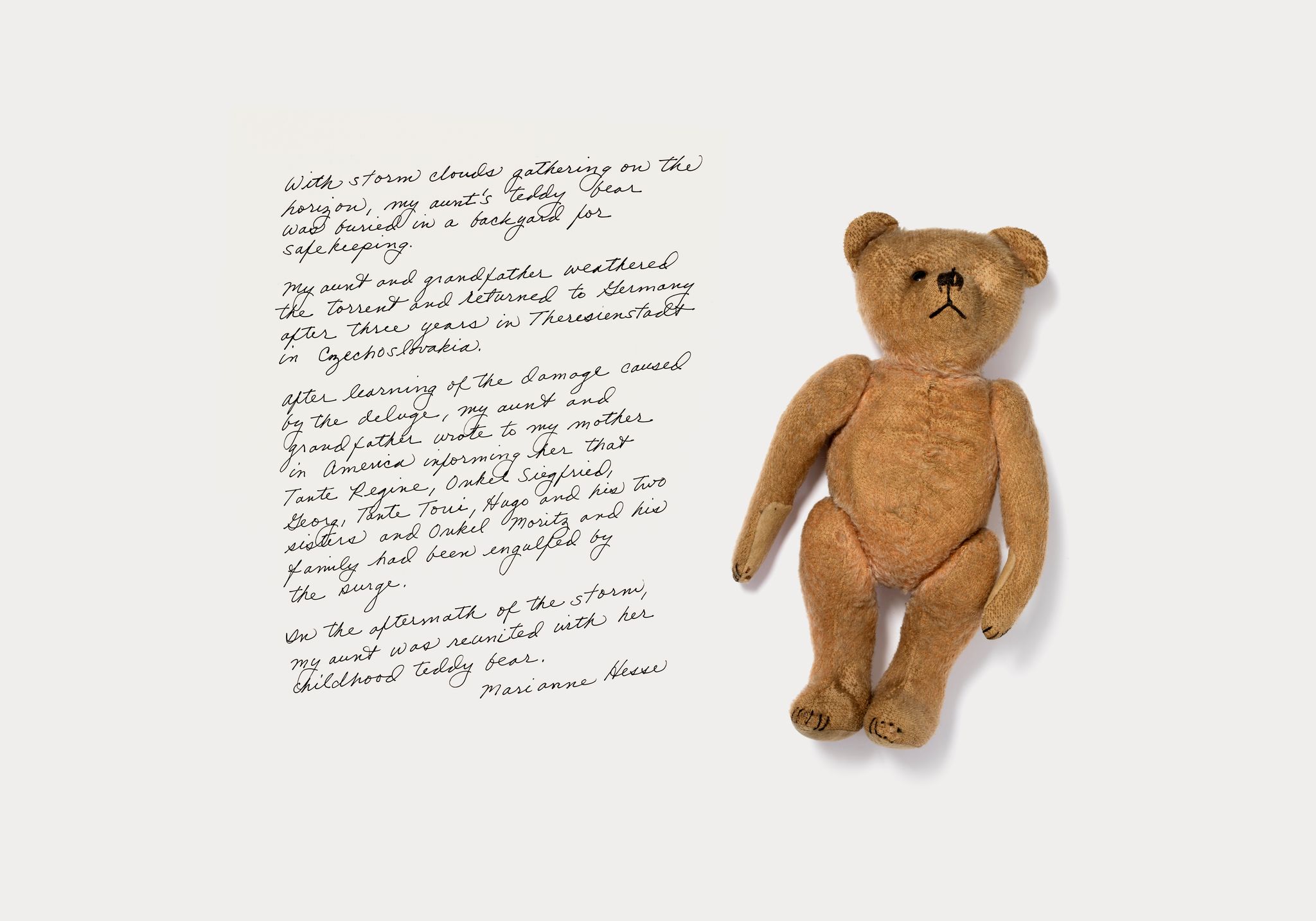

Con il fenomeno dei social media – amplificatosi ancora di più a causa alle ristrette condizioni di libertà individuale -, il focus sul volto aumenta esponenzialmente, fino a diventare il primo agente catalizzatore della rappresentazione del sé. Il volto, reale o fittizio, si configura cosi come campo d’indagine per un make-up che non si realizza solo per mezzo della tecnica cosmetica, ma anche attraverso l’interazione personale con i propri dispositivi. In questa direzione della ricerca, Ines Alpha progetta colori e forme attraverso la costruzione tridimensionale di patch indossabili e makeup 3d, e apre la strada ad un gioco illusorio fatto di mondi fantastici che chiunque può indossare attraverso i propri profili in rete. Le sue maschere This is human, ARmakeup for Dior, Oyster moisture e Monogram wave rappresentano un universo ambiguo dove umano e animale si confondono, scambiandosi i connotati grazie a estensioni fluttuanti e gelatinose. (Fig.1, 2, 3).

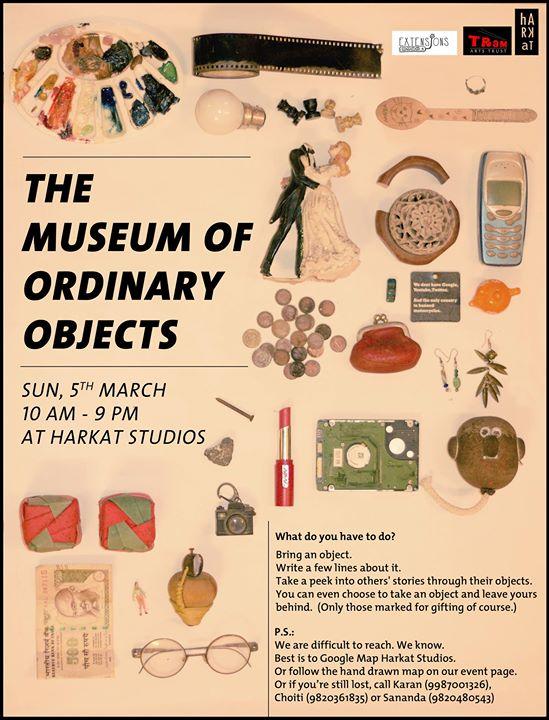

“A new cult is rising. Our bodies are becoming fluid, our money decentralized, new powers are being formed. Slowly we are moving into a non-dual operating system. […] What can a body be when it is freed from physical restraints? What does identity mean when there are endless bits and bytes to express it? […] We look for a connection in technology. It is our new religion.” (Jaskowska, 2020). Al confine tra grafica 3D e visual art, Johanna Jaskowska crea filtri concettuali che agiscono sul corpo e i sensi in maniera provocatoria e riflessiva. Tra questi: Matter è un filtro che influisce sullo spazio esterno lasciando scie di energia che riflettono i confini del proprio corpo fisico; SelfScan funziona come una sorta di scanner digitale che restituisce l’immagine desiderata a partire da una linea orizzontale fissa che la blocca e ridisegna nel movimento; Beauty 3000 genera sulla pelle un sottilissimo film traslucido che crea iridescenze e punti luce; Zoufriya, infine, lavora solo sugli occhi, annullandone lo sguardo mediante un riempimento nero che ipnotizza e disorienta. (Fig.4, 5, 6).

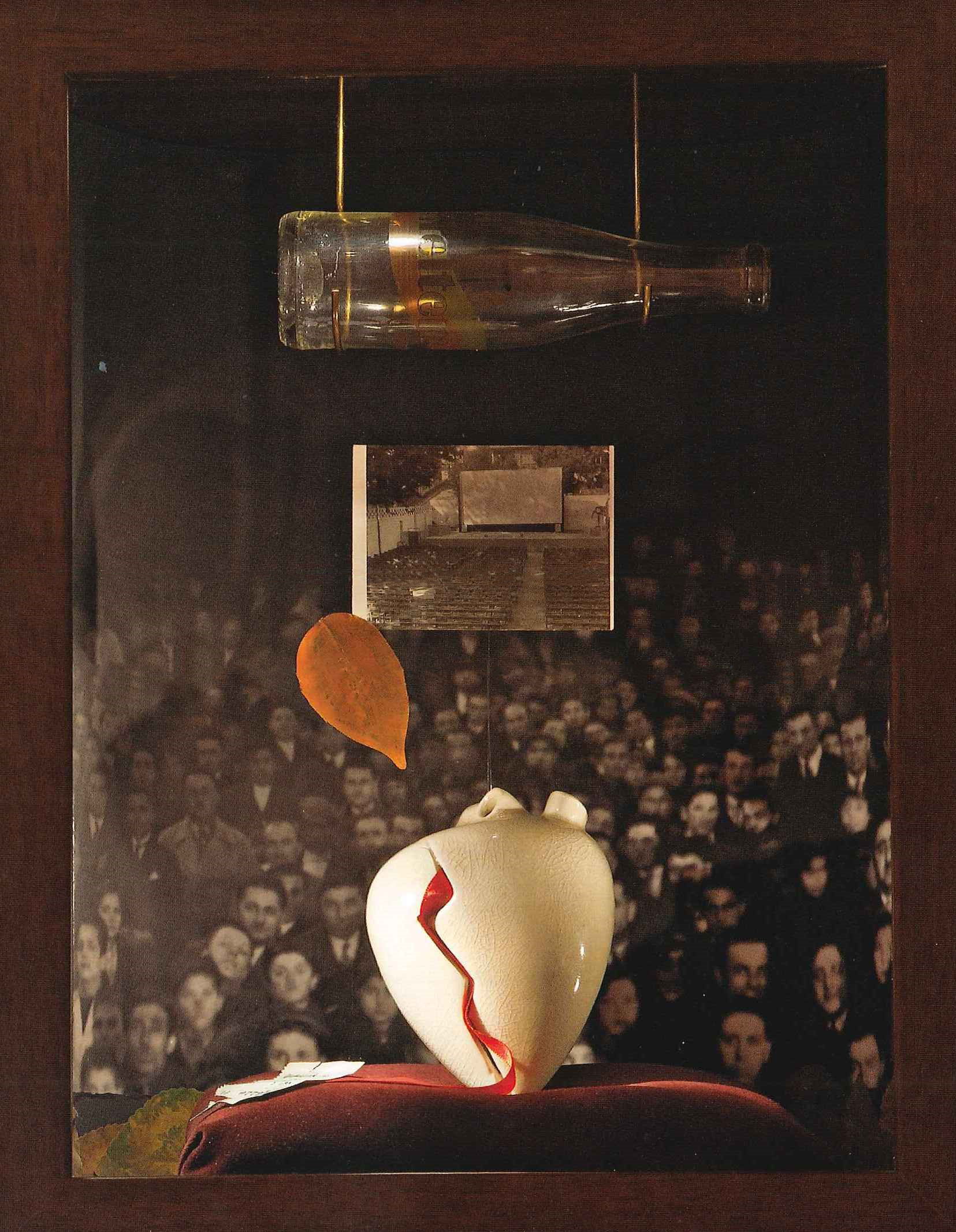

Nel dialogo tra individuo e spazio, attraverso una serie di espedienti tecnici come creative coding (VR/AR), glitch e algorithmic data, Aaron Jablonski mette in scena diverse esperienze aumentate che influenzano la percezione degli ambienti naturali in cui è possibile immergersi. Tra le sperimentazioni più interessanti, oltre alle maschere virtuali che giocano sulla tassellazione del viso attraverso forze centrifuge che lo moltiplicano verso l’esterno – Projection, One, Polyface, Face Void -, troviamo diversi filtri di augmented reality. Le modalità d’utilizzo sono ambientate in foreste, montagne, scenari selvaggi, dove una natura primordiale entra in contatto con diverse transizioni mimetiche e bugs che confondono l’essere umano con lo spazio circostante. (Fig.7, 8, 9).

Chiamare in causa il corpo come stato di presenza, nel suo ruolo di strumento di indagine del progetto, significa restituirgli tutta la carica energetica e il peso simbolico che porta con sé. È dal corpo smarrito che emergono, reinterpretati, nuovi valori, espressioni, gestualità, sensazioni, secondo una rinnovata interazione tra interno e esterno, in un continuo gioco di rimandi tra la proiezione del sé e la relazione con l’altro, poiché “[…] il virtuale recupera la nozione di iper-realtà. La realtà virtuale, perfettamente omogenizzata, numerizzata, “operazionalizzata”, si sostituisce all’altra perché perfetta, controllabile e non contraddittoria.” (Baudrillard, 2002, p.41).

Da un punto di vista concettuale, è opportuno sottolineare come l’approccio postdigitale tenti un superamento del conflitto che esiste tra la solidità del mondo fisico e la fluidità dell’elettronica attraverso una progettazione capace di esplorare il digitale anche attraverso gli aspetti più sensibili del sentire umano: l’acquisizione di corpi perfetti, magnetici, immersi nella natura si compie cosi proprio grazie alla tecnologia, ma in maniera del tutto immaginaria, simulata in un’altrove che confonde i piani di appartenenza.

Il corpo-vivente attraverso il display.

Aprendo l’orizzonte della ricerca visiva in un’ottica di manipolazione postdigitale, le tendenze illustrate proiettano la costruzione dell’immagine di sé in una dimensione di mix media, tra tangibile e virtuale, alla riscoperta di inedite possibilità di espressione. In quanto linguaggi emergenti, estremamente impattanti nell’ambito dei social media, riflettere su culture estetiche di questo tipo ci aiuta a comprendere quali possono essere le evoluzioni future nel rapporto tra uomo e tecnologia, e della grafica in combinazione al digitale.

Nel ritornare all’importanza della nostra fisicità – che oggi appare cosi distante – uno degli scenari più interessanti consiste, dunque, nell’adozione della corporeità come singolare punto di partenza e arrivo del progetto. La tangibilità della nostra esistenza transita cosi attraverso filtri IG e ambiti come l’augumented reality, per un’esplorazione sia speculativa che visiva dell’essere umano, completamente integrato in una dimensione ibrida. Un’interpretazione di tale fusione ci viene fornita da Florian Cramer che la descrive non come la fine del digitale, ma come una sua evoluzione progressiva, (Cramer, 2014, p.13) un processo logico che avvicina gli uomini ad una maggiore consapevolezza della loro contemporaneità. “In ogni trasformazione, dai fori che i primitivi praticavano nelle labbra, nelle orecchie, nel naso, nei genitali, agli abiti, gli ornamenti, ai gioielli, l’uomo, unico tra gli animali, non ha mai smesso di giocare col proprio corpo, nel tentativo continuo di superarne i limiti e la conseguente rigidità dell’immagine.” (Galimberti, 1983, p. 326).

La necessità di riportare il corpo organico al centro della tecnologia e dei suoi processi di trasformazione va intesa, dunque, come la volontà di una partecipazione all’evoluzione della società, per una riontologizzazione del suo status quo e l’esplorazione di nuovi modi d’essere e aprirsi al mondo. La prospettiva corporea nel senso del vivente – il cosiddetto Leib tedesco di Heidegger – viene cosi ad essere rappresentata oggi dall’emergere di quest’insieme di pratiche miste che, sebbene siano percepibili solo attraverso un display, nel loro rinsaldarsi al corpo, esprimono ancora una volta quella necessità del sentire, profondamente umana.

Bibliografia

Alexenberg, M. (2011). The Future of Art in a Postdigital Age. Bristol: Intellect Ltd.

Baudrillard, J. (2002). Il virtuale. In Parole chiave. Roma: Armando Editore.

Florian, C. (2014). What is Postdigital? APRJA Journal Vol.3 Post-Digital Research. Aarhus: Aarhus University and Transmediale/Art and Digital Culture.

Frisa, M.L. (2020). La censura del nostro corpo pubblico. Flash Art n.349 – giugno/agosto 2020. Milano: Giancarlo Politi Editore.

Foucault, M. (2004). (ed.it. 2020). Il corpo utopico. In Utopie Eterotopie. Napoli: Cronopio.

Galimberti U. (1983). Il corpo e la sua immagine. In Il corpo. Milano: Feltrinelli.

Heidegger, M. (1964). (ed.it.2000). Corpo e spazio. Genova: Il Melangolo.

Jaskowska, J. (2020). Let’s flirt with technology. Retreived from: https://www.instagram.com/johwska/